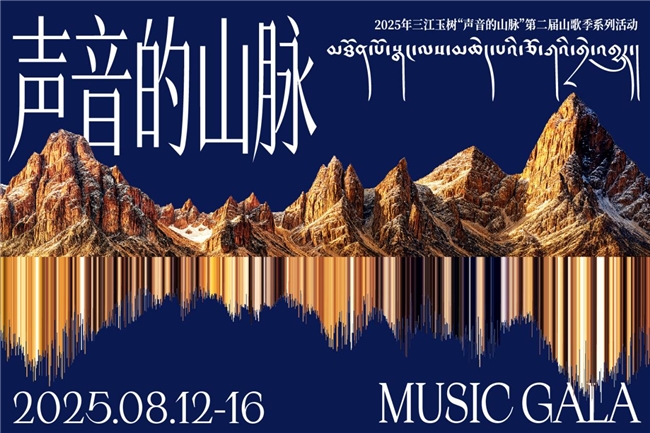

澜沧江的晨雾漫过玉树的山峦,唐古拉的风裹挟着千年的韵律,8月12日至16日,这场以“声音的山脉”为名的非遗山歌季,在三江源的腹地铺展开一幅壮阔的文化画卷。

作为集“寻找传承人-山歌教育体系试点”“非遗山歌音乐剧”“全州非遗山歌大赛”于一体的文化工程,本次活动以“文化传承+教育实践+文旅演艺+民族交流”的复合模式,让非遗山歌从草原牧场、山间村落走向聚光灯下,成为连接传统与现代、民族与世界的精神纽带。正如非遗山歌音乐剧《声音的山脉》游牧篇总导演扎西尼玛所说:“声音是音乐的初心,声音无国界、无民族、无地域,它是一个可以将所有国家、所有语言、所有民族都连接在一起的载体。”

音乐剧首演:穿越时空,一场多民族的声音史诗

8月的玉树草原,牧草丰美如绿毯,远处的雪峰在阳光下闪烁着银光。15日晚,格萨尔王广场灯火辉煌,座无虚席,大型原创非遗山歌音乐剧《声音的山脉》游牧篇在此震撼首演。

序幕拉开,白、蓝、黄三色巨大绸缎如三江之水铺满舞台,在光影变幻中起伏、汇聚,最终幻化为绵延千里的“声音山脉”,舞者如跃动的音符在其间穿行,瞬间将观众带入一个充满诗意与历史的山歌世界。据非遗山歌音乐剧《声音的山脉》游牧篇总导演扎西多杰介绍,“山歌背后的传说故事才是山歌的历史、文化和内涵,所以我们策划打造出了山歌剧的概念,让更多人了解山歌、喜欢山歌。”

“‘声音的山脉’这五个字,是去年构思内容时想到的。”非遗山歌音乐剧《声音的山脉》游牧篇总制片人杨诗琦表示,声音的山脉既指向各少数民族根源性的传统音乐,又能做串联的纽带,用‘山脉’的意象关联不同民族,以声音为桥把大家连在一起,既写意又易懂。

据了解,整部音乐剧以游牧文明的发展故事与生命记忆为叙事主轴,串联起汉族《在那遥远的地方》的悠远寻觅、彝族《英雄支格阿鲁》的壮烈史诗、康巴藏族《三江之歌》的英勇与赞颂、纳西族《热美蹉》对生命轮回的深刻体悟、安多藏族《院子》中少年纯真善良的体现、塔吉克族《鹰笛与美人》的坚贞爱情、蒙古族《巴雅灵》的深沉亲情,直至卫藏藏族《起舞》将生命欢庆推向高潮。原生态的山歌旋律与现代编曲、民族舞蹈与多媒体视效、传统服饰与先锋舞美完美交融,为观众带来一场沉浸式的视听盛宴。

“对我们和演员来说,这场山歌音乐剧既是学习与挑战,也是提升自我的平台。”玉树旅投文化艺术团副团长才巴格加在采访中表示,在音乐剧的整个创作与演绎的过程中,各民族伙伴互相借鉴、彼此学习,在交流中取长补短。

在音乐剧中扮演“采歌者”的演员沈珂则表示,希望“声音的山脉”可以成为多民族融合的招牌,并在未来制作成完善的载体,通过线上或线下的方式传播到世界,传播到每一个人的心中。

山歌大赛:全民参与,代际传承的火热竞技场

早于音乐剧首演,7月下旬的“玉树州非遗山歌大赛”招募令已点燃了全州的热情。本次大赛吸引了从校园孩童到中年歌者的广泛参与。线上报名踊跃,提交的音视频作品展现了玉树山歌的多样性。经过激烈角逐,11位成人组选手与2组青少年新秀,于8月16日登上总决赛舞台,用歌声完成了一场跨越代际的非遗对话。

非遗山歌大赛的舞台,如一幅流动的高原音画,既有独唱的璀璨,更有和鸣的温暖。11位选手围绕山歌、民歌元素展开创意演绎,形式不限却各有巧思。这不仅是一场全州山歌综合比拼的比赛,更是一次非遗传承的生动实践,让代代相传的山歌被更多人看到。

此外,总决赛现场“最佳新声”青少年们以清澈如雪山融水的嗓音、灵动似林间飞鸟的唱腔演绎传统山歌,字里行间全是对文化传承的赤诚。热们泽、玉科措姆、易汉章三位民族嘉宾带来的精彩表演也为这场山歌盛宴增添了多元韵味,让不同地域、不同风格的非遗歌声在此和谐共鸣。

如果说全州非遗山歌大赛是引擎,那么“寻找传承人”山歌进校园活动则是根基。8月12日至13日,在玉树州选定的试点学校,由国家级非遗传承人扎西尼玛、扎西多杰领衔的团队,为学生们带来了别开生面的山歌课程。课程不仅教授基础唱法,还讲述了山歌背后的传说故事,鼓励学生们即兴互动,在校园设立“非遗山歌传承班”,为青少年铺设稳定的艺术教育路径。

扎西尼玛在采访中表示:“现在的孩子们不懂农耕文化、游牧文化,不是他们不想唱、不愿意唱,而是他们接触不到根源文化。学校是最佳的传承基地,我们通过山歌进校园的行动,可以让我们的山歌持久弥新。”

这场山歌盛宴,为玉树带来的不仅是一场文化狂欢,更是一次全方位的发展赋能,其价值早已超越了活动本身,成为推动玉树文化、经济、社会发展的重要引擎。

价值内核:山歌为笔,书写玉树非遗传承卷

文化盛会不止于“热闹”,更在于为地方发展注入长效活力。2025年三江玉树“声音的山脉”第二届山歌季系列活动的真正价值,在于它跳出了“非遗传承就是保护老物件”的固有思维,用创新的方式让山歌成为连接过去与未来的“活态文化”。全民参与的山歌大赛、走进校园的传承课程、引发共鸣的音乐剧,极大地激发了玉树各族群众的文化认同感和自豪感。

玉树成功地将自身锚定为中国乃至国际山地民族音乐传播的核心城市之一。“声音的山脉”作为一个极具辨识度的文化品牌,有效整合了三江源生态文化、多民族文化资源,成为玉树最闪亮的城市文化IP。

同时,项目首创的“文化传承+教育实践+文旅演艺+民族交流”复合型运营模式,具有高度的创新性、系统性和可复制性。它不仅为玉树,也为全国少数民族地区乃至全球面临类似挑战的地区,提供了非遗活态传承与文旅产业深度融合的“玉树方案”。

据了解,本次活动极大地激发了玉树各族群众的文化认同感和自豪感,活动让不同年龄、不同背景的人们因共同的文化基因而连接。尤其是通过青少年的参与,深刻感受到本土文化的魅力与价值,文化自信的种子在他们心中生根发芽,这是非遗得以永续传承的最根本保障。更重要的是,活动沉淀的音乐剧影像,把孩子的认真学唱、选手的醇厚唱腔、舞台的山河场景都珍藏其中,让玉树的文化根脉有了可看、可感、可传的具象表达。

当最后一场音乐剧的灯光熄灭,当山歌大赛的奖杯被珍藏,2025年三江玉树“声音的山脉”第二届山歌季系列活动落下了帷幕,但它留下的影响却在持续发酵。只要还有人在传唱,这座“声音的山脉”就永远不会消失,它将以歌声为石,以传承为脉,在玉树的大地上永远矗立,向世界诉说着高原民族的文化密码。(易林)

图片来源:四川彼岸音文化传媒有限公司